Read more

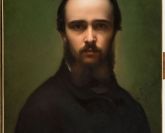

(Sens, 1807 – Paris, 1840)

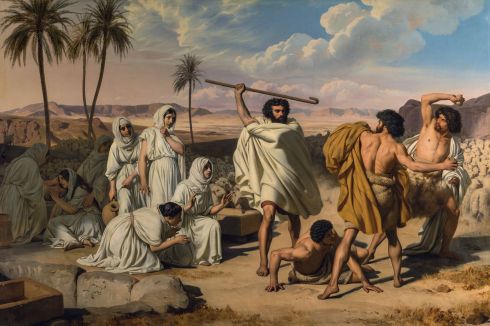

Moïse défendant les filles de Jethro, 1837

Huile sur toile

149 x 221 cm

Monogrammé et daté en bas à gauche : ER / 1837

Provenance

– Suède, collection particulière jusqu'en 2018.

Bibliographie

– Anonyme, « École royale des beauxarts. Envois des pensionnaires de Rome », Journal des artistes, XIIe année, 2e vol., 21 octobre 1838, p. 237.

– Langlois, « Rapport sur les ouvrages envoyés de Rome par les pensionnaires de l’Académie royale de France pour l’année 1838 », Institut royal de France. Séance publique de l’Académie royale des Beaux-Arts, du samedi 20 octobre 1838, Paris, 1838, p. 27-28.

– François Fossier (éd.), Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome. Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1835-1841, Archives de l’Art Français, Rome/Paris, 2016, p. 21, 234, 235, 289, 47110.

Exposition

– Paris, 1838, exposition des envois des pensionnaires de l’Académie de France à Rome, École royale des beaux-arts.

Une mort précoce et une oeuvre restreinte sont la cause de la modeste place qu’occupe Eugène Roger dans l’histoire de la peinture française sous la monarchie de Juillet. Son évaluation est par ailleurs parasitée par la confusion persistante du peintre avec son homonyme et contemporain Adolphe Roger (1800-1880), due notamment au fait que le prénom de ce dernier n’est pas précisé dans les livrets du Salon des années 1830. C’est ainsi que Laviron et Galbacio croient critiquer le talent du premier en parlant d’un tableau du second (Révolution de Rome, 1793, non localisé) dans leur compte rendu du Salon de 18331. L’amalgame a perduré jusqu’à nos jours2.

Né à Sens, cet élève de Louis Hersent, puis d’Ingres à partir de 1832, laissait présager une brillante carrière officielle, malgré un cursus académique, comme souvent, laborieux et parsemé d’échecs au concours du prix de Rome. Entré à l’École des beaux-arts en 1826, il reçoit un second grand prix en 1829, et se distingue avec les premiers prix du torse et de la tête d’expression en 1832, avant de remporter la distinction suprême en 1833 sur le sujet de Moïse et le serpent d’airain (Paris, École nationale supérieure des beaux-arts). Il expose au Salon de 1831 à sa mort, d’abord des portraits, quelques souvenirs d’Italie peints lors de son séjour à la villa Médicis, et des tableaux d’histoire qui ont presque tous eu un destin public : Le Corps du duc Charles-Le-Téméraire retrouvé le lendemain de la bataille de Nancy a été acquis par la ville de Nantes en 1837 (musée des Beaux-Arts), La Prédication de saint Jean-Baptiste le fut par l’État en 1840 (Paris, musée du Louvre), tandis que La Levée du siège de Salerne exposé la même année était une commande de Louis-Philippe pour la salle des Croisades du musée historique de Versailles (en place), venue s’ajouter à celle de Charlemagne traversant les Alpes exécutée en 1838 (idem).

La période la plus féconde de la courte existence d’Eugène Roger étant celle de ses années italiennes (1834-1839), le volume de documents relatifs au directorat d’Ingres à l’Académie de France à Rome constitue la principale source d’informations sur ses travaux. Ceux-ci laissent deviner l’ambition d’un Prix de Rome qui n’est pas prêt à sacrifier ses chances de succès à ses études académiques. Le congé illimité qu’il obtient du ministre de l’Intérieur en 1836, lui permettant d’accomplir ses obligations de pensionnaire à Paris en raison d’une « altération grave de [s]a santé3 », est en réalité mis à profit pour peindre un grand tableau d’histoire pour le Salon (Le Corps du duc Charles-le-Téméraire) et inaugurer ainsi sa carrière d’artiste d’exposition4. L’exécution d’un grand tableau de Moïse défendant les filles de Jethro à la place de l’esquisse peinte prévue par le règlement en guise d’envoi de quatrième année est le signe de la même impatience.

Sa réalisation se situe entre octobre 1837 et avril 1838, c’est-à-dire après l’achèvement de la copie d’une fresque d’après Titien (autre travail réglementaire de quatrième année5), et la lettre dans laquelle Dominique Papety décrit le tableau achevé de Roger6. Le choix du sujet n’est pas sans intérêt lorsque l’on considère que Papety peint lui-même un Moïse sauvé des eaux du même format (Leipzig, Museum der bildenden Kunste) et que Gabriel Prieur, Prix de Rome de paysage historique, présente l’année suivante un Paysage avec Moïse défendant les filles de Jethro (non localisé). Le personnage biblique n’est pas seulement un objet d’émulation académique à considérer à la lumière du retour de la religion au premier plan de la vie publique depuis le retour des Bourbons, il est d’une brûlante actualité depuis la publication, par l’historien juif Joseph Salvador, de l’Histoire des institutions de Moïse, en 1828, ouvrage polémique postulant la légalité de la condamnation de Jésus par le Sanhédrin, et, de ce fait, objet d’une vive querelle judéo-chrétienne7. Les artistes qui s’en emparent ne se font pas nécessairement l’écho de cette controverse, ils exploitent la présence contemporaine de Moïse, une figure qui n’appartient pas à une histoire morte mais à la culture du temps présent, comme en témoignent les multiples études qui lui sont consacrées tout au long des années 18308.

L’envoi de Roger ne fut pas reçu sans réserve par l’Académie des beaux-arts : « La composition de ce tableau est assez pittoresque. Le côté des hommes, dont les lignes sont heureuses, est fort bien senti, quoique la pose du Moïse soit un peu théâtrale. Le groupe des femmes ne semble prendre aucune part à la scène ; elles sont absolument dépourvues d’expression, ce qui jette beaucoup de froideur sur cette partie de la composition. On peut reprocher à cet ouvrage un dessin petit et manquant du caractère qui convient à l’histoire. La couleur blanche, seule adoptée pour les femmes et pour le manteau de Moïse, répand sur l’ensemble de la froideur et de la monotonie. Les teintes du fond et celles du terrain sur les premiers plans sont trop les mêmes et nuisent à l’effet général9. »

La double gageure de Roger en proposant ce tableau d’histoire à la place de l’esquisse peinte attendue était de satisfaire aux exigences académiques en démontrant son excellence dans toutes les parties de l’art, mais aussi d’attirer l’attention du public dans l’exposition des travaux des pensionnaires, à Paris, par l’exotisme de la réprésentation en restituant « l’aspect de l’Arabie » (selon le mot de Papety). Les figures masculines énergiques sont la partie dans laquelle s’impose le savoir-faire académique de Roger – c’est le côté « fort bien senti » des hommes – mais, pour remplir la seconde partie de son programme, le peintre a probablement pris pour modèle la Scène d’Arabes dans leur camp, écoutant une histoire d’Horace Vernet (ill. 1), dont les draperies blanches confèrent sa couleur locale à la représentation. La réserve des femmes, qui a donné l’impression aux académiciens qu’elles ne participaient pas à l’action, peut résulter d’une méditation de l’artiste sur le modèle fixé naguère par le Serment des Horaces de David, lequel départageait les deux sexes selon leurs rôles sociaux et leurs qualités antagonistes. Mais il ne faut pas non plus négliger l’influence « nazaréenne » d’Hippolyte Flandrin, ami intime du peintre et promoteur d’un hiératisme biblique. (M.K.)

1. Gabriel Laviron et Bruno Galbacio, Le Salon de 1833, Paris, 1833, p. 229.

2. L’index du catalogue de l’exposition de la villa Médicis Maestà di Roma. Les artistes à Rome d’Ingres à Degas, Rome, éd. Electa, 2003, ignore Adolphe, et place sous le nom d’Eugène des occurrences qui lui reviennent. F. Fossier fusionne les deux artistes en un seul qu’il nomme Eugène- Adolphe en prêtant au Prix de Rome de 1833 les dates du second, qui ne le fut pas, voir la Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome. Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1835-1841, Archives de l’Art Français, Rome/Paris, 2016, p. 600.

3. Roger à Quatremère de Quncy, 5 août 1836, dans Fossier, 2016, p. 131.

4. Roger à Hippolyte Flandrin, 6 octobre 1836, dans Fossier, 2016, p. 134-135.

5. Roger à Flandrin, Padoue, 21 octobre 1837, dans Fossier, 2016, p. 203.

6. Dominique Papety à ses parents, 28 avril 1838, dans Fossier, 2016, p. 234.

7. Joël Sebban, « Une controverse judéo-chrétienne dans la France du XIXe siècle : l’oeuvre scandaleuse de Joseph Salvador », Revue d’histoire du XIXe siècle [En ligne], 43, 2011, mis en ligne le 15 juillet 2015, consulté le 1er octobre 2016. http://rh19.revues.org/ 4163.

8. Entre autres, Moïse sans voile, ou explication des types et des figures de l’Ancien Testament, par Jacob Girard des Bergeries, Genève, 1670, réédité à plusieurs reprises sous la Restauration ; Chateaubriand, OEuvres complètes, Moïse, Paris, 1832 ; J. A. Cruvellier, Moïse, auteur du Pentateuque, thèse de la faculté de théologie protestante de Montauban, 1834 ; Victor de Bonald, Moïse et les géologues mdernes, ou Le récit de la Genèse comparé aux théories nouvelles des savants, Avignon, 1835 ; Pierre Lacour, Aeloïm ou les Dieux de Moïse, Bordeaux, 1839.

9. Rapport sur les envois de 1837, dans Fossier, 2016, p. 474

10. Le « petit intérieur » cité p. 160-161 n. 328 et 168-169 n. 363 ne renvoie pas à Moïse défendant les filles de Jethro, comme l’a supposé F. Fossier, mais à l’Intérieur du palais public, à Sienne, exposé au Salon de 1837, n° 1588.

Shorten

Read more

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Antoine Chintreuil

(1814 - 1873)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Pierre Révoil

(Lyon 1776 – 1842)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jacques-Louis David

(Paris, 1748 – Bruxelles, 1825)

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jean-Baptiste REGNAULT, Baron

Paris, 1754 – Id., 1829

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – id., 1657)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Louis Adrien Masreliez

(Paris, 1748 – Stockholm, 1810)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Antoine Berjon

(Lyon, 1754 – id., 1838)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

Geer van Velde

(Lisse, 1898 – Cachan, 1977)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 - Montmorency, 1846)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Lyon, 1762 – Leuze, près de Tournai, 1833)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

Julien Adolphe Duvocelle

(Lille, 1873 – Corbeil-Essonnes, 1961)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

François-Joseph Navez

(Charleroi, 1787 – Bruxelles, 1869)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Philippe-Auguste Immenraet

(Anvers, 1627 – id., 1679)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonnard

(Grasse, 1780 – Paris, 1850)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Jeanne-Elisabeth Chaudet

(Paris, 1767 - id., 1832)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Charles Barthélemy Jean Durupt

(Paris, 1804 - id., 1838)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Alexandre-Evariste Fragonard

(Grasse, 1780 - Paris, 1850)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Jean-Antoine Laurent

(Baccarat, 1736 - Epinal, 1832)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Rafael Tejeo Diaz, dit Tejeo (ou Tegeo)

(Caravaca de la Cruz, Murcie, 1798 - Madrid, 1856)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Eric Forbes-Robertson

(Londres, 1865 – id., 1935)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

Victor Orsel

(Oullins, 1795 – Paris, 1850)

François-Xavier Fabre

(Montpellier, 1766 – id., 1837)

François-Xavier Fabre

(Montpellier, 1766 – id., 1837)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Merry-Joseph Blondel

(Paris, 1781 – id., 1853)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

Jean-Jacques Forty

(Marseille, 1743 – Aix-en-Provence, 1801)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

François Eisen

(1695, Bruxelles – 1778, Paris)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Clément Jayet

(Langres, 1731 - Lyon, 1804)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Cornelis De Beer

(Utrecht, 1591 - Madrid, 1651)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Adam De Coster

(Malines, c. 1586, Antwerp, 1643)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Giovanni David

(Gabella Ligure, 1749 - Gênes, 1790)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Antoine Dubost

(Lyon, 769 - Paris, 1825)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Joseph Denis Odevaere

(Bruges, 1775 - Bruxelles, 1830)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Henri-Joseph Forestier

(Puerto Hincado, Santo Domingo, 1787 – Paris, 1872)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Luca Giordano

(Naples, 1634 - id., 1705)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Emile Didier

(Lyon, 1890 - id., 1965)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

Pierre-Nolasque Bergeret

(Bordeaux, 1782 - Paris, 1863)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

André Bouys

(Hyères, 1656 - Paris, 1740)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

Jacques-François Delyen

(Gand, 1684 - Paris, 1761)

-165x133.jpg) Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Jacques de Boissieu

(Lyon, 1736 - id., 1810)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

Jean-Baptiste Carpeaux

(1827 - 1875)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

James Ensor

(Ostende, 1860 - id., 1949)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Jean Cocteau

(Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Antoine Demilly

(Mâcon, 1892 – Lyon, 1964)

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Charles Dukes

actif à Londres entre 1829 et 1865

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Crikor GARABÉTIAN

Bucarest, 1908 – Lyon, 1993

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Tal-Coat [Pierre Jacob]

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Pierre Molinier

(Agen, 1900 - Bordeaux, 1976)

Patrice Giorda

né en 1952

Patrice Giorda

né en 1952

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Frédéric Benrath

(Lyon, 1930 - Paris, 2007)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

Félix Labisse

(Marchiennes (Nord), 1908 - Neuilly-sur-Seine, 1982)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Bengt Lindström

(1925 - 2008)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Jean-Batpiste Oudry

Paris, 1686 – Beauvais, 1755)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Albert Marquet

(Bordeaux, 1875 - Paris, 1947)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Balthasar K?OSSOWSKI DE ROLA, dit BALTHUS

(Paris, 1908 – Rossinière, 2001)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Gioavni Paolo Panini

(Plaisance, 1691 – Rome, 1765)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Alberto Savinio

(Athènes, 1891 - Rome, 1952)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 - id., 1963)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Léon Pourtau

(Bordeaux, 1868 - mort en mer, 1898)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 - id., 1886)

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Adolphe Appian

(Lyon, 1814 – id., 1898)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Paul Huet

(Paris, 1803 - id., 1869)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, dit Fabien Van Risamburgh

(Lyon, 1794 – Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Jacques-Augustin Pajou

(Paris, 1766 b- id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Lafitte

(Paris, 1770 – id., 1828)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Louis Bélanger

(Paris, 1756 - Stockholm, 1816)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Claude Joseph Vernet

(Avignon, 1714 - Paris, 1799)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Joseph Wright of Derby

(Derby, 1734 – id., 1797)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Claude-Joseph Vernet

(Avignon, 1714 – Paris, 1789)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Philippe-Auguste Hennequin

(Luo, 1762 - Leuze, near Tournai, 1833)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Balthasar Klossowski de Rola, known as Balthus

(Paris, 1908 - Rossinière, 2001)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean-Baptiste Oudry

(Paris, 1686 - Beauvais, 1755)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Daret

(Brussels, 1614 - Paris, 1668)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Jean Dubuffet

(Le Havre, 1901 - Paris, 1985)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Fabius, known as Fabien van Risamburgh

(Lyon, 1794 - Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire, 1866)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Gustave Moreau

(Paris, 1826 – id., 1898)

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Rhin supérieur, entourage de Martin Schongauer ?

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giovanni Battista Castello, dit Il Bergamasco

(Crema, vers 1526 – El Escorial, 1569)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Giuseppe Antonio Pianca

Agnona, 1703 – Milano, 1762)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Pierre TAL-COAT (Pierre JACOB)

(Clohars-Carnoët, 1905 – Saint-Pierre-de-Bailleul, 1985)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 - Rochetaillées-sur-Saône, 1986)

Camille Rogier

(1810-1896)

Camille Rogier

(1810-1896)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

Paris BORDONE

(Trévise, 1500 - Venise, 1571)

-165x133.jpg) Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

Maître de l'Incrédulitgé de saint Thomas (Jean Ducamps ?)

Actif à Rome de la fin des années 1920 à 1637

-165x133.jpg) Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Simon Demasso

(Lyon, 1658 - id., 1738

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Charles-François Hutin

(Paris, 1715-Dresde, 1776)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Louis Adrien MASRELIEZ

(Paris, 1748 - Stockholm, 1810)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 - Paris, 1814)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 - Paris, 1814)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Philippe DEREUX

(Lyon, 1918 - Villeurbanne, 2001)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

Robert MALAVAL

(Nice, 1937 - Paris, 1980)

-165x133.jpg) Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, 1929 - Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard REQUICHOT

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Oskar Bergman

(Stockholm, 1879 – id., 1963)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Mélanie DELATTRE-VOGT

(Valenciennes, 1984)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Helmer Osslund

(Tuna, 1866 – Stockholm, 1938)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel ROUX

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie DELAUNAY

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Ernest Antoine Hebert

(Grenoble, 1817 – La Tronche, 1908)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

Harald Jerichau

(Copenhague, 1851 – Rome, 1878)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

Alberto GIRONELLA

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexique), 1999)

Nicolas-Antoine Taunay

(Paris, 1755 – id., 1830)

Nicolas-Antoine Taunay

(Paris, 1755 – id., 1830)

-165x133.jpg) François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

-165x133.jpg) Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

Jean-Joseph-Xavier Bidauld

(Carpentras, 1758 – Montmorency, 1846)

-165x133.jpg) Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 – Paris, 1657)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

Paris BORDONE

(Treviso, 1500 – Venice, 1571)

-165x133.jpg) Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

Raoul UBAC

(Malmedy or Cologne, 1910 – Dieudonné, 1985)

-165x133.jpg) Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Robert Malaval

(Nice, 1937 – Paris, 1980)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Pierre Peyron

(Aix-en-Provence, 1744 – Paris, 1814)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Jules-Elie Delaunay

(Nantes, 1828 – Paris, 1891)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

Marcel Roux

(Bessenay, 1878 – Chartres, 1922)

-165x133.jpg) Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

Alberto Gironella

(Mexico, 1929 – Valle de Bravo (Mexico), 1999) 32. El entierro de Zapata y ostros enterramientos [Funeral of Zapata and Other Burials], Elas de Oro II, 1972 A tribute to Zapata Alberto Gironella (1929-1999) had his first exhibition in 1952 in a gallery in

-165x133.jpg) Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 – Lyon, 1689)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Valentin Lefèvre

(Bruxelles, 1637 – Venise, 1677)

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Laurent Pécheux

Lyon, 1729 – Turin, 1821

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Jean-Baptiste Deshays

(Rouen, 1729 – Paris, 1765)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Joseph François Ducq

(Ledeghem, 1762 – Bruges, 1829)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Holger Drachmann

(Copenhague, 1846 – Hornbaek, 1908)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – id., 1947)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Arthur George Walker

(Londres, 1861 – id., 1939)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

Claude-Marie DUBUFE

(Paris, 1790 – Celle-Saint-Cloud, 1864)

-165x133.jpg) Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Nicolas Bertin

(Paris, 1668 – id., 1736)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Vincent Bioulès

(Montpellier, 1938)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Paul Borel

(Lyon, 1828 – id., 1913)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Giuseppe Cades

(Rome, 1750 – id., 1799)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Andreas Joseph Chandelle

(Francfort, 1743-Id., 1820)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Émilie Charmy

(Saint Etienne, 1978 – Crosne, 1974)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

Michel Dorigny

(Saint-Quentin, 1616 – Paris, 1665)

-165x133.jpg) Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

Gustaf Fjaestad

(Stockholm, 1868 – Arvika, 1948)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

François Gérard

(Rome, 1770 – Paris, 1837)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Nicolas Henri Jeaurat de Bertry

(Paris, 1728 – id., vers 1796)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Paul Jourdy

(Dijon, 1805 – Paris, 1856)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Jean Raine

(Bruxelles, 1927 – Rochetaillée-sur-Saône, 1986)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Bernard Réquichot

(Asnières-sur-Vègre, Sarthe, 1929 – Paris, 1961)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Henri Michaux

(1899, Namur – 1984, Paris)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

Mario Alejandro Yllanes

(Oruro, 1913 – 1946 ?)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

-165x133.jpg) Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

Joseph-Benoît Suvée

(Bruges, 1743 – Rome, 1807)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

James Pradier

(Genève, 1790 – Bougival, 1852)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Pierre Révoil

(Lyon, 1776 – Paris, 1842)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Jean-Baptiste Chatigny

(Lyon, 1834 – id., 1886)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Louis Jean-François LAGRENEE, dit l’Aîné

(Paris, 1725 – Paris, 1805)

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Michel-François Dandré-Bardon

Aix-en-Provence, 1700 – Paris, 1783

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 – Id., 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 – Id., 1947)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 – id., 1849)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 - id., 1948)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Élisabeth Sonrel

(Tours, 1874 - Sceaux, 1953)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Bernard Pruvost

(Alger, 1952)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Jacques Stella

(Lyon, 1596 - Paris, 1657)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Louis Cretey

(Lyon, before 1638 - Rome (?), after 1702)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

Michel-François Dandré-Bardon

(Aix-en-Provence, 1700 - Paris, 1783)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

François-Marius Granet

(Aix-en-Provence, 1775 - Id., 1849)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Hans Ditlev Martens

(Kiel, 1795 - Kiel, 1864)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Pelle Swedlund

(Gävle, 1865 - Id., 1947)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

Jeanne Bardey

(Lyon, 1872 - id., 1954)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

André Utter

(Paris, 1886 – Id., 1948)

Élisabeth Sonrel

Élisabeth Sonrel

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Bernard Pruvost

(Algiers, 1952)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Christoffer Wilhelm Eckersberg

(Sundeved, 1783 - Copenhague, 1853)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Jean-François Forty (actif à Paris, 1775–90)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Thomas Blanchet

(Paris, 1614 - Lyon, 1689)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Claude Nattiez

(actif à Rome entre 1641 et 1660)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Jean Charles Frontier

(Paris, 1701 – Lyon, 1763)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Pierre Nicolas Legrand de Sérant

(Pont-l’Évêque, 1758 – Berne, 1829)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)

Jean-Baptiste Isabey

(Nancy, 1767 – Paris, 1855)